Orgelentwurf und -architektur

Der innere Aufbau der Orgel ist weitgehend von technischen Erfordernissen bestimmt, die die sinnvolle

Kombination der einzelnen Komponenten Windversorgung, Steuerungstechnik von den

Klaviaturen hin zu den Spielventilen, und schließlich die Aufstellung der

Orgelpfeifen betreffen.

Weitere wichtige Faktoren sind geplanter Standort, Statik und Lichtverhältnisse im Raum. Doch abgesehen von der Notwendigkeit, die Pfeifen in einem oder mehreren Gehäusen einigermaßen sicher vor Staub und äußeren Beschädigungen (nicht zu vergessen Pfeifendiebstahl) unterzubringen, besaß ein Orgelbauer des Barocks eine bemerkenswerte Gestaltungsfreiheit und so wurde für den sichtbaren Teil der Orgel, den Prospekt, eine Vielzahl ästhetischer Lösungen entwickelt.

Ein erstes wichtiges Gestaltungselement waren die sichtbaren

Orgelpfeifen, in der Regel Prinzipale. Nicht selten wurden sie aus reinem Zinn

oder zumindest einer Legierung mit sehr hohem Zinn- und minimalem Bleianteil

gegossen. Allein der matte Silberschein solcher Pfeifen trug bereits erheblich

zum dekorativen Erscheinungsbild bei.

In den älteren Instrumenten wurden die

Pfeifen entsprechend der Abfolge der Tasten aufgestellt. Die größeren

Instrumente seit dem Spätmittelalter erforderten aber neue technische und

ästhetische Lösungen. Die Abfolge von der größten hin bis zur kleinsten Pfeife

in einer Reihe, von der tiefsten Pfeife links zur höchsten rechts (entsprechend

der Abfolge der Töne auf der Klaviatur) ergab ein optisch wenig befriedigendes

Bild (Abb. 1), zumal in einer Zeit, in der Symmetrie als ästhetisches Ideal der

Kultiviertheit angesehen wurde.

Die erste Lösung für dieses ästhetische Problem war die Aufteilung der Pfeifen in zwei spiegelbildlich zueinander aufgestellten Gruppen, die tiefsten Pfeifen in der Mitte, die kleineren nach außen hin (Abb. 2):

Mit der symmetrischen Aufstellung der Pfeifen im Prospekt, in einigem Abstand von ihrer Windlade – und nunmehr aufgeteilt in eine „C-“ und eine „Cis-Seite“ - entstand das Problem, wie sie mit Wind versorgt werden konnten; eine häufig gewählte Lösung waren Kondukten, eigene Windkanäle für jede einzelne Pfeife, in der Regel gefertigt aus Holz (Abb. 3).

Ein weiteres Gestaltungselement bildete die Gruppierung der Pfeifen in kleinere Pfeifenfelder einerseits und Türme andererseits, die nun symmetrisch zur Mittelachse des Prospekts angeordnet werden konnten. Die Türme erhielten tiefere Pfeifen, die infolge ihrer Länge, aber auch ihres größeren Durchmessers ohnehin relativ mehr Platz beanspruchten, die Felder die kleineren Pfeifen. Der Orgelbauer stand nun vor der Wahl, entweder die Mitte des Prospekts zu akzentuieren, indem er den Turm mit den größten Pfeifen in die Mitte positionierte, oder aber den äußeren Rahmen, indem er die tiefsten Pfeifen auf zwei Türme am Rand verteilte (Abb. 4). In jedem dieser Türme wurden die Pfeifen wiederum um die jeweils tiefste Pfeife herum angeordnet.

Auf diese Art und Weise konnte man eine Vielzahl an Anordnungen der Pfeifen im Prospekt entwerfen, wenn man als Orgelbauer deren Windversorgung mit den Kondukten technisch lösen konnte. Es gab nur einige wenige Fälle, wo man als Orgelbauer gezwungen war, „stumme“ Prospektpfeifen zu verwenden, Pfeifen, die nicht klingen (konnten, weil sie keinen Wind bekamen) – etwa wenn man die zeitweise modischen Spiegelpfeifen verwendete, also Pfeifen, die kopfstehend (oder vielmehr von oben herabhängend) im Prospekt standen, oder Pfeifen in stummen Brückenpositiven zwischen Fenstern oder voneinander getrennten Gehäuseteilen – deren Windversorgung wäre weitaus umständlicher gewesen als die Pfeifen gleich doppelt zu bauen.

Doch es gab noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten.. Man konnte die Pfeifen in einer Linie innerhalb der Gehäusefront nebeneinander aufstellen, man konnte diese Front aber auch vor- und zurückschwingen oder -springen lassen. Es ergaben sich konkave oder konvexe Grundrißlinien ebenso wie halbrunde, dreieckig oder trapezförmig vorspringende – letzteres beliebt vor allem zur zusätzlichen Hervorhebung der Pfeifentürme. Je nachdem spricht man häufig von Rund-, Spitz- oder Trapeztürmen. Ähnliches gilt für die Pfeifenfelder mit den kleineren Pfeifen. Obwohl man hier häufig eine flache Aufstellung der Pfeifen wählt, hat der Orgelbauer beispielsweise die Wahl zwischen den symmetrisch aufgestellten und den Harfenfeldern, bei denen die Pfeifen wie die Saiten einer Harfe aufeinander folgen, den Spiegelfeldern mit stehenden Pfeifen von unten und hängenden von oben herab, den „Sonnen“ mit an den Füßen verbundenen Pfeifen, die wie die Strahlen der Sonne auseinanderstreben und vieles mehr ...

Ein weiteres Gestaltungselement im Nebeneinander der Pfeifen ist die Position der Pfeifenlabien. Wenn, wie lange Zeit üblich, die Pfeifenfüße gleich lang gemacht wurden, ergaben die Aufschnitte der Pfeifen eine aus der Entfernung fast durchgehend erscheinende dunkle horizontale Linie, die zu den hell aufwärtsragenden Pfeifen einen wirkungsvollen optischen Kontrast bildeten. Andererseits konnte man mit unterschiedlich langen Pfeifenfüßen auch diese Linie bewegt gestalten, häufig derart, daß kürzere Pfeifen umso längere Pfeifenfüße (und damit höher stehende Aufschnitte) erhielten. Das Resultat konnte dann etwa als ein Pfeifenfeld erscheinen, in dem lauter Pfeifen gleicher Gesamtlänge standen und das damit mit einer horizontal einheitlichen Oberkante abschloss; die erforderlichen Unterschiede in der klingenden Pfeifenlänge konnten mit längeren Pfeifenfüßen für höhere Pfeifen ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit (mit ähnlicher Vorgehensweise) war ein zum Oberende gegenläufiger Verlauf der Aufschnitte, was die Monumentalität der in das Zentrum gestellten tiefen Pfeifen noch steigerte.

Die Pfeifen, ihre Aufstellung sowie der Verlauf der Aufschnitte bildeten jedoch nicht die einzigen Gestaltungselemente für einen Prospekt. Gerade in der in Symmetrie wie in Ornament gleichermaßen geradezu verliebten Epoche des Barock war keine Orgel ohne ihren Rahmen des hölzernen oder steinernen Gehäuses mit Architekturelementen, einer mehr oder minder differenzierten Farbfassung und pflanzenähnlichen Verblendungen (Akanthusranken) denkbar. Besonders dekorativ und farbenfroh wurden beispielsweise lateinamerikanische Orgeln bemalt (Abb. 5, 6, 8).

Gelegentlich wurden sogar die Orgelpfeifen selbst farbig gefasst (nicht zuletzt bei Verwendung von optisch eher unansehnlichem Orgelmetall mit geringerem Zinngehalt für die Prospektpfeifen), was etwa für englische Orgeln geradezu zu einem besonderen Stilmerkmal wurde (Abb. 7).

Nicht selten kam noch Skulpturenschmuck dazu oder die traditionellen (im 18. Jahrhundert allmählich außer Gebrauch kommenden) Orgelflügel, an deren Stelle häufig „Ohren“, durchbrochene geschnitzte Schleier, Ranken und Girlanden aus Holz traten. Für den größten Teil dieses besonderen Zierats war jedoch nicht der Orgelbauer verantwortlich, sondern eigens dafür herangezogene Bildhauer oder Maler.

In der Art der Ausgestaltung gab es jedoch enorme Unterschiede – in manchen Regionen zog man generell Gehäuseformen vor, die auch äußerlich die innere Struktur der Orgel und ihre Aufteilung in Teilwerke erkennen ließen („Werkprospekt“), in anderen reicher ornamentierte Gehäuse, die die Orgel in die gesamte Innenarchitektur des Aufstellungsraumes stärker integrierten („Ornamentprospekt“). Insbesondere letztere waren lange Zeit in der Orgelbauliteratur heftig umstritten und wurden teilweise als der Orgel wesensfremd empfunden, doch die Epoche des barocken Orgelbaus kann ohne die auch teilweise in ästhetische Extreme vordringende, aber eben typisch barocke Gestaltungslust wohl nicht verstanden werden.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der allgemeine künstlerische Geschmack allerdings etwas nüchterner: Der anbrechende Klassizismus erstrebte die monumentale Wirkung antiker Kunst und ersetzte die vielfältigen geschwungenen, vor- und zurückspringenden und farbenfrohen Schmuckelemente des Barock durch Anleihen bei griechisch-römischen Symbolen und Ornamenten in zumeist schlichtem, reinem Weiß (Abb. 9).

Die Wahl solcher Gestaltungselemente ist nicht selten typisch für bestimmte Epochen, Landschaften oder Orgelbauer und kann in manchen Fällen Rückschlüsse auf die Herkunft, die Ausbildung oder die ästhetischen Vorlieben einzelner Orgelbauer ermöglichen; gelegentlich hilft dies auch bei der Zuschreibung anonymer Instrumente an ihre mutmaßlichen Erbauer. Andererseits sind die Orgelgehäuse mancher Orgellandschaften, wie vor allem in Frankreich, aber auch in Italien, oft sehr gleichförmig gestaltet. So unterscheiden sich etwa die Orgel von Thomas Dallam in Guimiliau in der Normandie (Abb. 10) und eine Orgel entsprechender Größe von Andreas Silbermann wie etwa diejenige in Ebersmünster (Abb. 11) östlich des Rheins äußerlich kaum voneinander; doch im ersten Fall beherbergt das typisch französische Gehäuse in seinem Inneren ein Orgelwerk im englischen Stil, im anderen Fall ein Instrument, das eine Synthese aus deutschen und französischen Traditionen darstellt.

Viele Gestaltungsfragen hingen schließlich entscheidend vom Standort der Orgel innerhalb des Kirchenraumes ab. Der althergebrachte Aufstellungsort einer Orgel auf einer Schwalbennest-Empore an einer Langhauswand (Abb. 12) spielte im 17. und 18. Jahrhundert nur noch eine geringe Rolle, da derartige Emporen nur wenig Platz für die Orgel selbst oder gar für weitere Mitwirkende boten. Auch die Unterbringung einer Orgel auf einem Lettner (Abb. 13) oder einer Chorschranke zwischen Chor und Kirchenschiff kam nur noch selten vor. Solche Orgeln besitzen als Eigenheit in der Regel einen doppelten Prospekt zu beiden Schauseiten hin.

Nur selten konnte ein Orgelbauer ein Instrument nahezu zentral im Raum unterbringen. Ein seltenes Beispiel bietet die Orgel von St. Ludgeri in Norden, die um eine Mauerkante der Vierung herum aufgestellt wurde, wobei das Manualwerk dem Querschiff, der seitlich dazu gestellte Pedalturm dagegen dem Hauptschiff zugewandt ist.

In der Regel wurden die Hauptorgeln in vielen protestantischen Kirchen an der Ostseite, in der vertikalen Hauptachse direkt oberhalb von Altar und Kanzel, aufgestellt (Abb. 14,15). Dies verlieh der Orgel einen eigenen Anteil an der Glaubensverkündigung und somit auch eine besondere theologische Bedeutung. Diese Positionierung der Orgel beförderte die Tendenz zu einer auch optisch geschlossen wirkenden Gehäuseform mit einer signifikanten Betonung der Mittelachse, die die vertikale Staffelung von Altar und Kanzel himmelwärts fortsetzte.

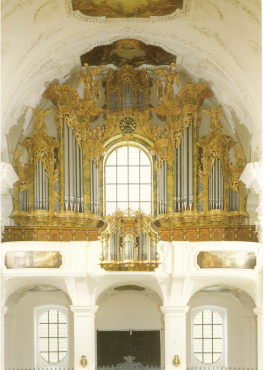

In katholischen Kirchen wurde dagegen meist die Westseite vorgezogen. Dort ergab sich aber häufig ein architektonischer Konflikt mit dem Westfenster, das nicht nur seit der Gotik ein wichtiges Element der äußeren und inneren Kirchenarchitektur darstellte, sondern auch für die Belichtung eines Kirchenraumes in aller Regel unerlässlich war. Die Orgel sollte den Lichteinfall möglichst nicht behindern und vertrug selbst keine Sonneneinstrahlung – eine Aufstellung der Orgel direkt vor dem Fenster kam daher nur in seltenen Fällen in Betracht – etwa wenn eine Kirche nur indirektes Licht bekam, da sie eng umbaut war (Abb. 16).

Die Lösung dieses Dilemmas bestand darin, die Orgel gleichsam um das Westfenster herum zu bauen. Eines der ersten Muster hierfür gab die berühmte Orgel von Jan von Dubrau in der Fuggerkapelle zu St. Anna in Augsburg 1513, deren Mitte in einem Halbrund eingesenkt an der Unterkante eines Fensters entlang geführt wurde.

Spätere Orgelbauer begannen, das Gehäuse der Orgel um das oder die Westfenster herum in mehrere Teilgehäuse aufzuteilen. Je nachdem, wie viele Fenster die Fassade in Emporenhöhe besaß, bedeutete dies nicht selten, Gehäuseformen zu entwickeln, die nur eine geringe Wandfläche einnahmen, aber dennoch vor allem den großen Pedalregistern ausreichend Stellfläche boten. In dieser Konsequenz ein extremes, aber dennoch gedanklich sehr konsequentes Beispiel bietet die Hauptorgel der Stiftskirche in Zwettl (Abb. 17): Um das Fenster herum stehen zwei sich schräg zum Kirchenraum öffnende Gehäuse, die die Pedalregister enthalten. Die Manualwerke sind dagegen im hier außerordentlich voluminösen Brüstungsgehäuse untergebracht und behindern den Lichteinfall nicht wesentlich.

Dem Beispiel der Egedacher-Werkstätten folgend wurde die Aufteilung in mehrere Gehäuse bei größeren Orgelwerken geradezu zum Regelfall – selbst wenn gar kein Fenster vorhanden war, wie bei der Hauptorgel von Herzogenburg (Abb. 18) mit einer perspektivisch gemalten Scheinarchitektur im Zentrum der Empore.

Ausgesprochen kompliziert wurde die Ausgangslage für den Orgelbauer, wenn mehrere Fenster zu umbauen waren. Joseph Gablers Orgelgestaltung in Weingarten, erzwungen durch nicht weniger als sechs Fenster in der Westfassade der Klosterkirche besitzt in dem Sinn nicht ein Orgelgehäuse, sondern sechs; zwei hochaufragende Türme links und rechts des Zentrums und zwei weitere flankierende Gehäuse enthalten Hauptwerk und einen Teil des Pedals mit den imposanten Pfeifen des Contrabass 32’ in der Mitte, dazu zwei mit den Hauptgehäusen korrespondierende Brüstungsgehäuse, die das Rückpositiv bzw. einen weiteren Teil des Pedals enthalten. Zwischen den rückwärtigen Gehäuseteilen erstrecken sich drei Brückenfelder, über dem oberen Mittelfenster das Kronwerk mit weiteren Registern. Die Orgel nimmt so nahezu die gesamte Wandfläche ein, dazu noch eine Gutteil der Emporenbrüstung, aber die Lichtführung bleibt auf diese Weise gewährleistet; nur der freistehende Spieltisch sowie die herabhängenden „Trauben“ des Pedalglockenspiels verdecken einen kleinen Teil des unteren Mittelfensters (Abb.19).

Dem Vorbild der Weingartener Orgel folgten eine ganze Reihe von Orgelbauern, wie Andreas Jäger (Abb. 20) bei der Hauptorgel von St. Mang in Füssen (5 Fenster) oder Balthasar Freywiß (Abb. 21) in Irsee (1 großes Fenster, darüber ein Kronwerk) und – bereits klassizistisch abgewandelt – Johann Nepomuk Holzhey (Abb. 22) in Neresheim (ebenfalls um sechs Fenster herum in deutlicher Anlehnung an die Weingartener Situation).

All diese Faktoren zusammengenommen bezeugen, dass die äußere Gestaltung einer Orgel eine ästhetisch durchaus bedeutsame Aufgabe für die am Bau beteiligten Künstler darstellte. Die ansprechende Ausführung des Orgelgehäuses in Harmonie zur übrigen Innenarchitektur des Kirchenraumes war in aller Regel auch den Auftraggebern ein besonderes Anliegen, und so verwundert es letztlich nicht, wenn aus dem Barock weitaus mehr Orgelgehäuse erhalten geblieben sind als die eigentlichen Orgelwerke im Inneren. Die ästhetisch gelungene Hülle des Instruments als unübersehbares Gestaltungselement des Kirchenraumes bekam im Laufe der Zeiten einen beträchtlichen Eigenwert zugesprochen. Dennoch stimmt es den Betrachter und Hörer gelegentlich mehr als nachdenklich, wenn aus einem künstlerisch hervorragenden historischen Orgelprospekt der Klang einer allenfalls mediokren Orgel späterer Zeiten herausdringt. Umso höher ist es dann einzuschätzen, wenn bei einer der seltenen „Denkmalorgeln“ die Qualitäten der Ansicht und des Klangs einer historischen Orgel miteinander korrespondieren.

© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@gimk.org