Bestandsdokumentation eines Hammerflügels

(zugeschr. F. J. Späth

süddeutsch / Tannheim (vor 1774)

Mechanik: Stoßmechanik ohne Auslösung

Tonumfang: 5 Oktaven (F1-f3)

Allgemeiner Zustand: Fragmentiertes Originalinstrument

Dieser Hammerflügel süddeutscher Bauart von vor oder dem Jahr 1774 kann als ein Repräsentant der Klavier-Klangwelt Wolfgang Amadé

Mozarts in dessen Jugendzeit gelten. Er befand sich in einem ehemaligen

Gasthaus in Tannheim (Bezirk Reutte/Tirol). 2011 wurde das Greifenberger

Institut gebeten, dieses Instrument von hohem kulturgeschichtlichem

Wert, an dem bereits zuvor einige heimwerkerische Reparaturversuche

unternommen worden waren, unentgeltlich zu untersuchen und zu

dokumentieren.

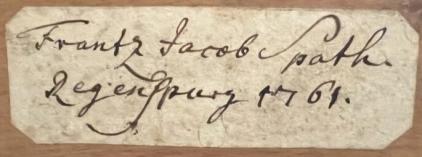

Auch wenn heute eine originale Herstellersignatur fehlt, ist eine solche Zuordnung und sogar eine grobe Einschätzung der Datierung möglich, die der Stimmstock noch die Umrisse des für Späth typischen Klebezettels zeigt mit denselben Abmessungen wie beim Oberammergauer Instrument. Da Späth, als er 1773/74 seinen Schwiegersohn in den Betrieb nimmt und in „Späth und Schmahl“ umbenennt, ändert er auch seine Manier des handschriftlichen Signierens nicht mehr mit Klebezettel, sondern direkt in der linken Vorderecke des Resonanzbodens. Zweifellos entstand dieses Instrument vorher.

Über Späth schreibt Mozart 1777 an seinen Vater: „Ehe ich noch vom Stein seiner Arbeit etwas gesehen habe waren mir die spättischen Clavier die Liebsten.“ (Hintergründe zum "spättischen Clavier"). Die Hammerflügel von Franz Jacob Späth stellten bis vor wenigen Jahren eine praktisch unbekannte Größe dar. Mit der Identifikation des Instruments in Vermillion und danach diesem zweiten Hammerflügel wird erst deutlich, welche Bedeutung diesen frühen Hammerflügeln zukam und welche Konstruktion sie kennzeichnete.

Seine Hammermechanik entspricht einer damals wohl gängigen süddeutschen Stoßmechanik ohne Auslösung, wie sie im Prinzip auf Gottlieb Schröters Entwurf von 1720 zurückgeht. Eine Eigenheit beider Instrumente und vielleicht ein Kennzeichen der Machart Späths stellt aber die Leistenkonstruktion mit Querverbindern im Inneren dar, die den Saitenzug und die Schwingungen des Resonanzbodens auf den Unterboden und die Gesamtkonstruktion verteilt. Der anderthalb Jahre bei Späth tätige Johann Andreas Stein wendet dieses Konstruktionsprinzip bei einigen seiner Instrumente ebenfalls an (Berlin, Leipzig 171, München BNM).

Die klavierbauerische Bedeutung von Franz Jacob Späth

Späth erweist sich als ein durchaus innovativer Klavierbauer, der zu Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr kreativ an neuen Konstruktionen tüftelte - und daneben auch die Öffentlichkeitswirksamkeit nicht vergaß.

Bereits 1751 stellte er ein Instrument mit 30 Veränderungen vor, 1770 sein "Clavecin d'amour," wahrscheinlich die erste Version eines Tangentenflügels (siehe die faksimilierte Meldung unten "ohne Hämmer oder Kiele"!) und Kombinationen von Cembalo und Tangentenflügel, 1779 ein zweimanualiges Kombinationsinstrument aus Cembalo und Hammerflügel. In den folgenden Jahren sind Exporte nach Wien und Paris nachgewiesen. In einem Zeitungsinserat von 1783 wurde ein dem Tannheimer Flügel in Umfang und Ausstattung weitgehend entsprechendes Instrument angeboten.

Obwohl nur wenige Instrumente von ihm erhalten sind, entsteht der Eindruck, dass Späth zusammen etwa mit Christian Ernst Friederici in Gera, zu den ersten Herstellern von Hammerflügeln in großem Stil während der Phase des allmählichen Umschwungs vom Cembalo zum Pianoforte zu zählen ist. Sein Instrumentensortiment enthielt aber offenkundig eine Vielfalt von Konstruktionen mit diversen Mechaniken, in unterschiedlichen Formen und Kombinationen. Insofern mag in Mozarts Achtung auch eine gewisse Bewunderung für diese Vielfalt mitschwingen. Welche Instrumente Späths Mozart wann und wo konkret kennengelernt hat, ist derzeit nur zu vermuten, doch scheint seine Vertrautheit damit ein Hinweis zu sein, dass diese durchaus weit verbreitet gewesen sein dürften.

(aus: Musikalische Nachrichten und Anmerkungen, 18. Stück, Leipzig 1770. S. 142.)

Regensburg.

Um die Bekanntmachung des folgenden Aufsatzes sind wir von da aus gebeten worden. Wir wünschten, und der Leser wird es auch wünschen, daß sich der Verfasser etwas deutlicher auszudrücken gewußt hätte.

Da es allerdings verdienet, einem geehrten Publico diejenige neuerfundene Tangirung ohne Hämmer und Kiele bekannt zu machen, welche Endesgesetzter bey dem sogenannten Clavecin d'Amour hervorgebracht hat; so wird solches hiermit bewerkstelliget, und versichern wir dadurch nicht allein dieses an sich schon sehr beliebte Instrument nach seiner innerlichen Vortrefflichkeit, Werth und Dauer gar sehr vergrößerten, sondern auch einen geschickten Spieler durch die so verschiedene Trückung theils delicat und zärtlich, theils aber auch penetrant, doch silberhafft ausfallende Töne das vollkommenste Vergnügen und Bewunderung zugehet, wobey noch dieses aus einem Manual mit 8 bis 10 Veränderungen* bestehende schöne Instrument vor allen Clavecins und Pantaleons in Betracht des so zärtlichen Tractement um so mehr angenehm sey müsse, als dabey eine gar geringe Unterhaltung des Stimmens erforderlich, folglich der Spieler mit vielen Reize das Glänzende in seiner Gewalt hat. Der Preiß ist 30 bis 40 Ducaten.

Jedoch aber das musikalische Vergnügen vermittelst mehrerer Abwechslung einen noch höhern Grad der Vollkommenheit zu bringen, verfertiget Endes bemerkter dergleichen Clavecins d'Amour auch mit zwey über einander liegenden Manualen (oder Clavieren), wo nehmlich bey dem untern der beliebte Flügel, bei dem obern aber das sogenannte Clavecin d'Amour, nebst einer ganz natürlichen Flauto traversiere auf das schönste angebracht sind. Kenner und welche ihr Vergnügen darinnen suchen, sich auf dergleichen Instrumenten ganz allein zu divertiren, finden bey dieser Invention ihr vollkommene Satisfaction um so mehr, als sie dabey 50 der schönsten Veränderungen vor sich haben, Endes gefertigter aber hoffet auch hierinnen denjenigen Beyfall zu finden, der ihn schon mehrmalen angetrieben hat, auf immer größere Vollkommenheiten seiner so beliebt= als weit und breit verführten Instrumente Bedacht zu nehmen und sich durch jedesmalige prompte Bedienung einem geehrten Publico beliebt zu machen.

Franz Jacob Spath.

Bürger, Orgel und Instrumentmacher

in Regensburg.

Zu dieser Anzeige:

* Die Nennung der „Veränderungen“ (Pedale, Kniedrücker, Handzüge usw.) zählt in dieser Zeit nicht, wie nach heutiger Konvention, nach der Zahl etwa der Pedale (samt den Mechanismen dazu), sondern nach den Schaltprozeduren, also bei Ein-Aus als zwei Veränderungen, nicht als eine, und potenziert sich bei Vermehrung inklusive der möglichen Kombinationen. Die Zahl von 8 bis 10 Veränderungen ist also als etwa drei Pedale etc. zu verstehen. Wenn Späth um 1750 bereits ein Instrument mit 30, später eines mit 50 Veränderungen liefert, besaßen diese wohl insgesamt 5 oder 7 Pedale oder Handzüge Ob die unterschiedlichen Schaltmöglichkeiten, also Pedal, Kniedrücker oder Handzug selbst eigens gezählt wurden,selbst wenn sie auf den gleichen Mechanismus wirkten, ist aus den zeitgenössischen Texten nicht zu ermessen.

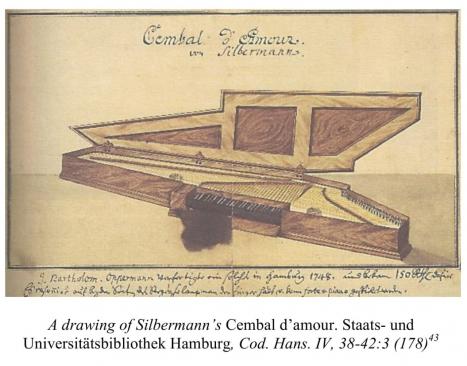

Diese Anzeige zum "Clavecin d'amour" mit "neuerfundene[r] Tangirung ohne Hämmer und Kiele" ist möglicherweise die erste Nachricht über die Existenz des Tangentenflügels, und allein daher von besonderem Interesse. Der Namensbestandteil "... d'amour/d'amore," dem Musikpublikum bereits bekannt durch die Viola d'amore, Hautbois d'amour, Flauto d'amore, Clarinetto d'amore etc. hatte offenbar seine positive Einschätzung von besonders lieblichem Timbre, klanglichem Reiz und emotionaler Wirksamkeit noch nicht eingebüßt und sollte dem neuerfundenen Instrument eine besondere Aufmerksamkeit einbringen, geriet aber offenbar noch schneller in Vergessenheit als das Instrument selbst. Ähnliches erfuhr das damit nicht identische "Cembal d'amour" von Gottfried Silbermann, ein Clavichord mit doppelten Saitenlängen, die durch die Tangenten genau in der Mitte geteilt wurden (siehe Bild unten).

Bemerkenswert ist auch der Hinweis auf die zweimanualigen Kombinationsinstrumente aus Cembalo und Tangentenflügel, wahlweise mit zusätzlichem Flötenregister, die Späth anbot. Schon in dieser Zeit scheinen solche Kombinationsinstrumente, obwohl sicher selten und teuer, für die Verbreitung dieser neuen Klangideen eine nicht unwesentliche Rolle gespielt zu haben.

(aus: Kenneth Sparr: David Kellner - A biographical survey, S. 36)

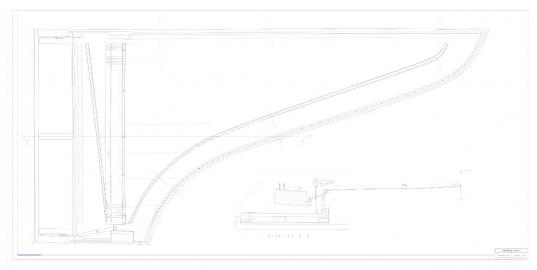

Die Dokumentation des Tannheimer Hammerflügels diente als Grundlage für die Erstellung von Plänen für eine befundgeführte Rekonstruktion, den die "Arbeitsgruppe Spath" Magdalena Balk, Marlis Dörhöfer und Helmut Balk anfertigte.

Wie sehr eine sorgfältige Befunddokumentation nützlich sein kann, zeigt folgendes Beispiel: Eine Verfärbung am Stimmstock zeigt, dass das Instrument dort ursprünglich einen aufgeklebten Zettel trug, der jedoch verlorengeganfen ist, aber im Umriß noch erkennbar und vermessbar ist.

Bei einigen erheltenen Instrumenten wie dem Flügel in Vermillion und dem umgebauten Instrument im Oberammergauer Heimatmuseum ist ein derartiger Zettel noch erhalten.

Da außerdem nach 1774, dem Eintritt seines Schwiegersohns Schmahl, die Instrumente der Firma anders, nämlich links auf dem Resonanzboden signiert wurden, zeigt selbst der fehlende Signaturzettel, daß dieses Instrument vorher entstanden sein und noch von Franz Jacob Späth gebaut und signiert worden sein muss.