datenerfassung mittels 3d-scans

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt des Greifenberger Institus ist die messtechnische Erfassung und Dokumentation der Forschungsobjekte und die Entwicklung von praktikablen und effizienten Methoden dieser aufwendigen und anspruchsvollen Aufgabe.

In den letzten Jahren hat sich die Technik der digitalen 3D-Scan-Verfahren von Objekten rasant entwickelt. Nachdem wir viele Jahre die angebotenen Scan-Verfahren als zu unpraktikabel verworfen haben (die vom Scanner generierten Punktwolken mussten „händisch“ in Flächen und Linien umgewandelt werden), gibt es inzwischen hochleistungsfähige, teils KI-unterstützte 3D-Scanner, die diese Arbeit der Umwandlung der Punktwolken in orthogonale Netze und anschließend in Flächen automatisiert übernehmen.

Fotografische Aufnahmen der Objekte können sogar die Farbwerte der Oberflächen erfassen und auf dem digitalen Modell darstellen, so dass mit relativ viel weniger Aufwand sehr realistisch anmutende virtuelle 3D-Modelle erstellt werden können.

Einer dieser auch in der Archäologie vielfach verwendeten 3D-Scanner ist der Artec LEO, der uns bei unseren Recherchen als vielversprechend erschien. Zusammen mit der Archäologin und IT-Spezialistin Dr. Susanne Bosche (Fa. DiAuViS) stellten wir ein Projekt auf, in dem wir die Chancen und Grenzen dieses Gerätes für unsere Anwendungen ausloten wollten.

projektziele

- Genauigkeit der Messdaten

- Möglichkeiten von Vermessungen im 3D-Modell

- Kombination mit unserem FARO-Messarm

- Zeitliche Effizienz

ergebnisse

Nach inzwischen einem Jahr Laufzeit dieses Projektes und vielen Versuchsaufbauten und Rückfragen mit der Fa. Artec kommen wir zu folgenden Ergebnissen:

- Wir konnten eine systematische Scanning- und Nachverarbeitungs-Prozedur entwickeln, die es uns erlaubt, komplexe Artefakte wie Hammerflügel in kurzer Zeit (durchschn. unter 2h) verlässlich und präzise zu digitalisieren und die aufgenommenen Daten zu einem vermessbaren 3D-Modell zu verschmelzen (durchschn. unter 4h).

- Wir können verlässlich und effizient 3D-Modelle dieser komplexen Artefakte mit einer Messgenauigkeit innerhalb der für den Artec LEO möglichen Genauigkeiten erstellen.

- Die erarbeitete Prozedur ist systematisch aufgebaut und dokumentiert, sodass sie an Interessierte vermittelt werden kann und (nach kurzer Einarbeitungszeit) personenunabhängig ist.

- Wir konnten vermessbare 3D-Modelle der Instrumentenkörper des Kernbestands der Originalinstrumente und Nachbauen unseres Instituts mit der zuvor genannten Genauigkeit erstellen.

- Wir können die 3D-Modelle der Instrumente durch Softwaretools messtechisch auswerten und innerhalb der technisch möglichen Rahmenbedingungen verlässliche Messungen am digitalen Modell durchführen.

- Die 3D-Modelle können mit Messdaten des FARO-Arm verglichen (Gegenkontrolle) und bei Bedarf kombiniert (Ergänzung) werden.

- Wir können durch Softwaretools die 3D-Modelle der Instrumente miteinander vergleichen und auf eventuelle Abweichungen zwischen verschiedenen Phasen und/oder Nachbauten desselben / desgleichen Instruments untersuchen. Dies ermöglicht uns eine Langzeitstudie über physikalische Veränderungen an den Instrumentenkörpern durch Umwelteinflüsse, die angelegte Saitenspannung etc.

Präsentationsmodelle

Wir konnten ergänzend

ästhetisch optimierte Präsentationsmodelle mehrerer Hammerflügel zur

digitalen Konservierung und orts- und zeitunabhängigen Vermittlung

erstellen.

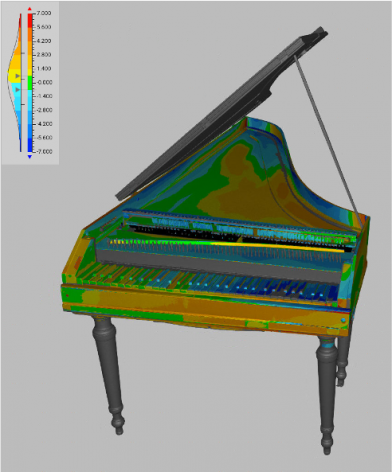

3D-Modell des Nachbaus von Anton Walter auf Basis der Messdaten mit dem Leo-Streiflicht-Scanner

vergleichsmessungen

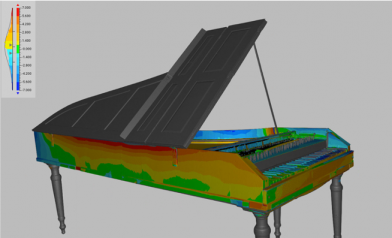

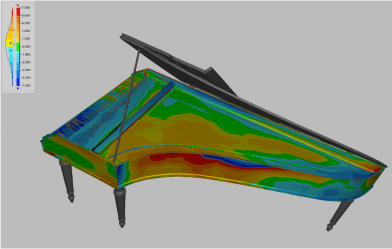

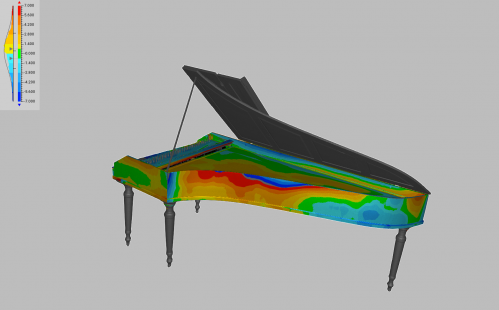

Für eine Untersuchung von Verformungen eines Instruments oder

Unterschiede zwischen mehreren Nachbauten desselben Instruments werden zwei

3D-Modelle zweier Phasen oder Nachbauten eines Instruments wie hier den beiden

Nachbauten unseres Hammerflügels aus der Schule von J. A. Stein übereinander

gelegt. Durch eine Abstandskarte lassen sich die Abweichungen zwischen den

beiden Modelle berechnen und farblich visualisieren. In grün eingefärbten

Bereichen stimmen die beiden Modelle überein; in blau und rot gefärbten

Regionen sind hingegen Abweichungen feststellbar. Das Ausmaß der Abweichung

nimmt mit der Farbintensität zu. Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die

Richtung der jeweiligen Abweichung.

Im Fall des hier dargestellten Instruments zeigt sich, dass die Nachbauten mit dem Original an den wesentlichen Punkten (grün) deckungsgleich sind. In den Bereichen die Abweichungen (rot/blau) aufzeigen, wird die beim originalen Instrument altersbedingte Verformung sichtbar.